文化遗产

开善寺正殿(国保)

开善寺大殿于2006年由国务院公布为“全国重点文物保护单位”。开善寺正殿建成于明成化十二年(1476年),为抬梁式木结构建筑。开善寺原是瓦屋山佛教圣地的第一寺院,“开善”二字是取其现功进山朝佛的香客从此静心归佛,开始行善之意。开善寺坐西南朝东北,背依小平山,傍邻经河水,现存正殿。正殿无论是在建筑结构或建筑艺术上,与同期的同类建筑比,它都有着自己独特的手法和风格,具有抬梁构向穿斗结构过渡建筑特征。大殿采用正方形的平面布局,以素抱鼓式柱础托起各柱。采用早期建筑之手法的柱到角以增强建筑的稳定性。前后檐及山面的柱子用阑连接,并在阑格上下施加额枋。在当间阑額上以高浮雕的手法携雕两条出水蛟龙,张牙舞爪,飞腾夺珠;两次间阑额上浅浮雕两只飞向太阳的凤凰。额是承托斗拱妄的功构件,但在该建流上它以精工细的雕刻,美观大方的造型,将传说中的,二龙戏珠、戏凤朝阳”雕刻于「良之上,使之形成装,运用了功能构件和艺术符号充分为一体的特殊建筑构思,这在同时代的建筑是鲜见的。

历史价值

荥经县建佛教寺庙始于唐(太湖寺),唐德宗、宋代先后都在本县建有佛寺,开善寺为明代所建,与兴佛寺(今石桥乡境)、胡寺(今青龙乡境)等同为荥经县内重要的佛教寺庙,对研究荥经县、雅安市佛教史貝有重要意义。开善寺大殿四川地区现存为数不多的明代建筑之一历次维修都没有改变建筑木构架,为研究四川古代建筑史、中国古代建流史提供了重要的实物资料。建筑梁、枋、斗棋存的彩画是趼究明代建筑旋子彩画的重要资料。

科学价值

开善寺大殿用材较大,前、后檐及山面出檐均用溜金斗栱,溜金斗栱的撑杆压在下金槫下,是直接的受力构件,栌斗是斗栱整个杠杆作用的支点,保持前后力量的平衡。

艺术价值

开善寺大殿的艺术价值体现在建筑雕刻艺术上,雕刻技法有线雕、浮雕、圆雕、透雕,天花图案还涂金。

开善寺大殿斗栱用材较大,下层出挑的翘被艺术雕刻为象鼻、凤、鱼龙形象。28朵斗栱,翘分为三种象、凤、鱼龙三类,同一种类型的动物形象又有区别,如象就因斗栱所在的位置不同而象鼻有上卷与下卷之分,凤作展翅飞翔状,或含珠或喙紧闭,而鱼龙雕刻则见于前、后檐柱头铺作。雕刻采用浮雕、圆雕和线刻等相结合的雕刻技法,整个雕刻精美,栩栩如生。

开善寺大殿额枋采用浮雕技法雕刻龙、凤,当心间雕刻二龙戏珠,次间雕刻凤。雕刻于粗犷中见细微,龙牙、龙鳞都经细致雕刻、表现。

开善寺大殿的天花采用透雕与涂金相结合的技法。现存三方天花的圆光部分透雕二龙一凤或双龙双凤,龙、凤均围绕中间的圆宝,龙、凤及宝珠均施金。

开善寺大殿梁、枋残存的旋子彩画采用墨线勾勒,线条粗犷,为中国古代美术史的研究提供了素材。

开善寺正殿,建筑严谨,古朴优雅。其特殊的建筑设计和完善的功能,加以精美的雕刻作装饰,是研究古建筑结构和古建筑艺术的珍贵实物资料。

开善寺由大殿和周围民居组成,时代跨度大,建筑类型丰富,既有传统的西南民居建筑,又有大气雄伟的抬梁和穿逗结构,为研究川西建筑史提供了珍贵史料。

石佛寺摩崖造像(省保)

石佛寺摩崖造像坐南向北,面积约120平方米。造像位于寺庙内两座高4.4米、宽10米的天然岩石上,雕刻面积约44平方米。造像共67龛,243尊。雕刻内容为佛家和道家的代表尊神。佛家主要为:佛福、菩萨、菩萨众弟子、比丘、金刚力士。道家主要为:“三清”,即玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。其中1号龛为敞口平顶龛,龛刻内容为一佛、二弟子、二菩萨、二力士,龛高2.64,宽1.73,深0.8米。该造像始于唐至明清各代均有补凿,主龛凿于唐贞元六十一年(公元795年),为典型的唐代造像,为研究唐代雕刻工艺和技法等提供了重要的实物资料。

历史价值

石佛寺摩崖造像最早刻于唐代,距今已有1300多年的历史,经宋代、明代、清代的增凿,形成现在的规模,并且保存较为完好,佛像及题记文字记录了韦皋抗击吐蕃等重要的历史事情为我们研究荥经“茶马古道”、严道古城历史和西南民族史的珍贵实物资料,具有较高的历史价值。

艺术价值

石佛寺摩崖造像雕刻于唐、宋、明、清共四个朝代,虽然规模不大但造型精美、雕刻精湛、形象深动、比例适当,具有较高的艺术价值。

石佛寺管理用房为迁建清代建筑,主体结构稳定,建筑比例适当,施工技术较为规范,具有一定的艺术价值。

科学价值

石佛寺摩崖造像主龛雕刻于唐代,后经宋代、明代、清代的増刻,石刻内容丰富,佛像和题记蕴含着荥经地区重要历史和石刻工艺水准,为我们研究“辟支佛”和小乘佛教不可多得的实物资料,同时也是我们研究唐代以后四个朝代石刻工艺的珍贵实物资料,具有较高的科学价值。

石佛寺管理用房原为清代民居建筑,建筑风格朴实,迁建时主体结构未作大的变动,为我们研究荥经清代民间建筑提供了实物例证,具有一定的科学价值。

社会价值

石佛寺摩崖造像始凿于唐代,经历了几次增凿,时间跨度达几百年,宛如石刻工艺的博物馆,向人们展示荥经的历史文化和佛教历史,成为构成荥经历史文化古城的基石之一,同时石佛寺也是周边信教群众从事宗教活动的重要场所,具有一定的社会影响力。

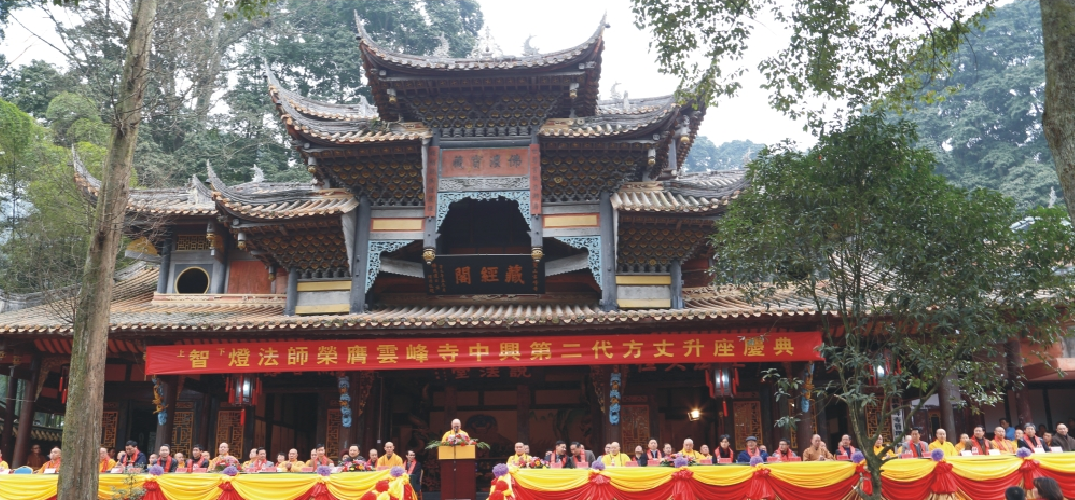

太湖寺(省保)

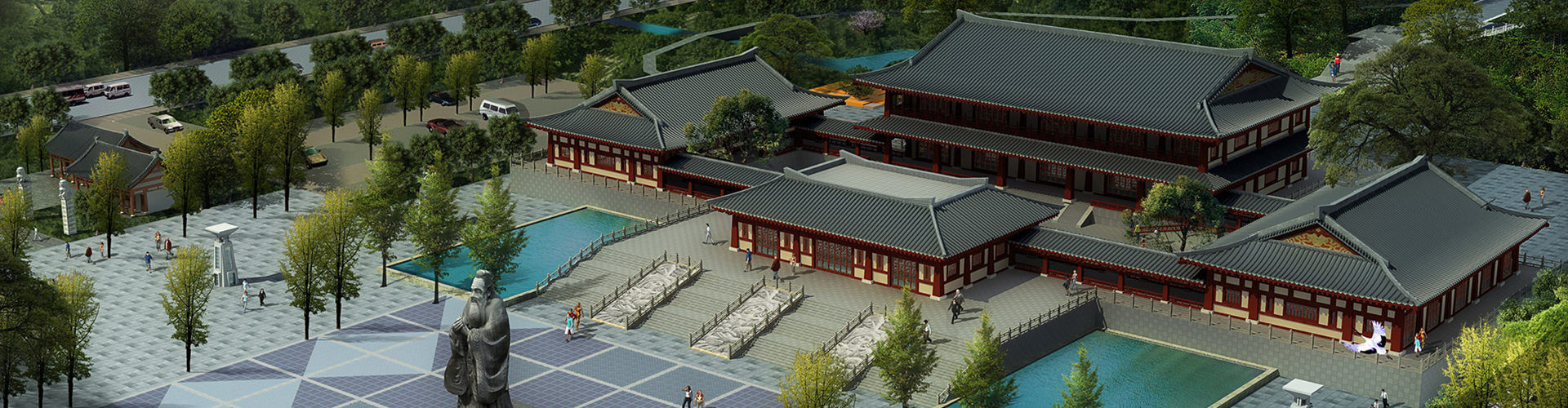

云峰寺原名太湖石云峰寺,又名云峰寺。寺庙坐东向西,面积约66700平方米。寺内共有大殿6座。1991年川府发[1991]50号文件公布为四川省文物保护单位。

太湖寺相传为太湖神龙之窟宅。据史籍记载:始创于唐,赐额于宋。明弘治、正德年间增修毗卢殿、善法堂、佛殿、经楼、天王金刚等殿及两庑厩室,至嘉靖年间告成。具有相规模,当时为朝拜佛教圣地,辟支佛道场瓦屋山的重要寺院。其后在清乾隆、雍正年间进行整修。由于历史原因,太湖寺曾遭到人为的破坏。现存三殿,其中的金刚、观音二殿均为重檐歇山顶抬梁式木结构建筑。山门前有一完整舍利塔,桢楠古树300余株。

历史价值

太湖寺始建于唐代,至今已有千年的历史,其间经历了宋代的扩建,元代的损毁,明代﹑清代的重建,及近年的保护修缮,形成规模宏大的清代古建筑群,各建筑主体保存完整,毗卢殿为太湖寺中轴线第五重殿,为寺内重要建筑,保存完整的太湖寺毗卢殿为我们研究清代宗教建筑﹑宗教文化及我国千年的社会发展变迁提供了珍贵的实物依据,具有很高的历史价值。

艺术价值

毗卢殿为重檐建筑,主体结构稳重,立面线条美观,建筑工艺精巧,细部构造精美。门﹑窗﹑挑枋等木构件采用木雕技术,且制作美观,屋脊及屋面造型优美,工艺精湛,无论是建筑整体还是局部均有较高的艺术品位,具有很高的艺术价值。

科学价值

太湖寺依山而建,规模宏大,气势磅礴。中轴线各殿地势逐级提高,整体布局科学合理,各单体建筑用材合理,造型美观大方,无论是单体建筑还是总体布局,均具有很高的技术水准,使太湖寺享有“西蜀名刹”, “严道奇观”等美誉,且至今保存较为完好, 为我们研究佛教建筑布局和清代建筑工艺水平提供了宝贵的实物资料,具有很高的科学价值。

社会价值

太湖寺为我国唯一保存完好的辟支佛道场,寺内有西南规模最大的古桢楠林,保存较为完好的清代古建筑群,加之历史上诸多名士、文人均曾到此留有足迹,现任主持清德大和尚德高望重,使太湖寺成为海内外旅游者和信教群众参观游览的目的地,参观人数逐年提高,通过此次保护修缮,将使宝贵的历史建筑继续传承,增添荥经县历史文化底蕴,促进地方经济发展,社会价值较高。

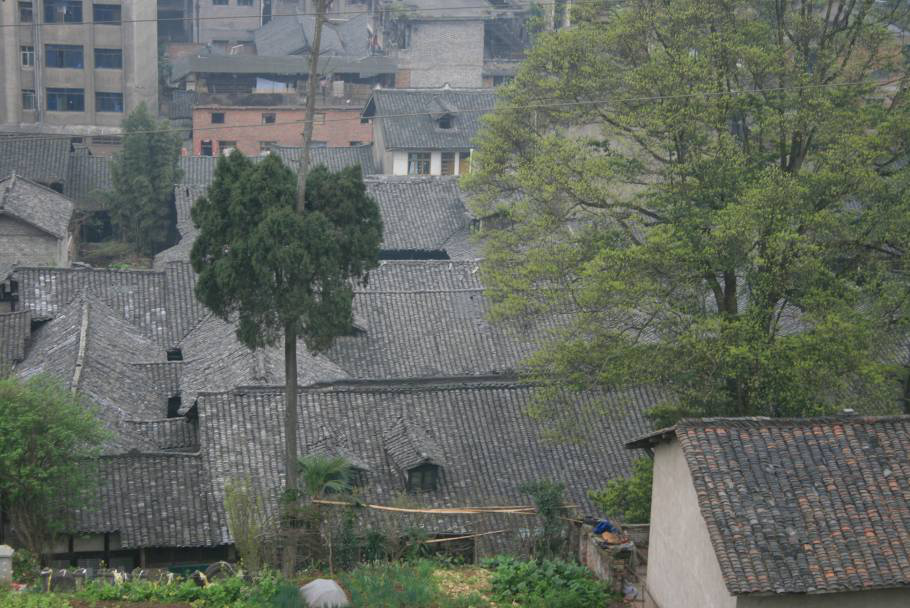

姜家大院(国保)

公兴茶号旧址位于雅安市荥经县严道镇民主路187号。海拨高程765.7m,经度102°50'28.3",纬度29°47'39.8"。建筑面积1025平方米,占地面积2026平方米。传统四合院围合,三进院落,一、二进院修建于明代晚期,三进院及别院修建于清代早期。荥经姜家制茶历史悠久,姜家在明朝中期从乐山洪雅迁居荥经后,以“华兴号”“公兴号”(后改为“裕兴号”,意为“裕国兴家”)招牌与康藏做茶马生意,创立了享誉康藏的“仁真杜吉”品牌。公兴茶号也成了“裕兴号”边茶的主要生产基地。四合院中的天井就是晒茶的晒坝,天井四周房屋依次是踏茶、沤堆、炕茶、拣茶、冲泡、编包(包装)的地方。成品堆放有专门仓库。生产的茶在西藏及广大藏族地区,一直享有很高的信誉。

姜家大院三进院落,木结构,面阔五间,进深三间。中轴线两边,分别为左右对称的三进院落。整体建筑前半部分为明代晚期,后半部分为清代早期建筑,建筑整体呈长方形。门窗雕刻戏剧人物和故事,包括花草,动物等图案,并且在图案上覆盖金箔,雕刻工艺精致细腻,造型准确生动。

历史价值

荥经茶马古道作为一个载体,承载着兼有形而下与形而上的丰富内涵。它是一商贸之路,经济命脉,无论是以茶易马、以物易物,内地与藏区由此相交通;它是一条文化传播交流之路,古道上从荥经运送的不仅是茶叶布匹日用品,还传播了先进的生产技术;从藏地运出的也不仅是药材畜产等土特产品,也输出了和睦相处的愿望。

艺术价值

清代公兴茶号旧址建于清,保存完好。其建筑文化内涵和艺术价值,主要体现在门、窗、屋脊、柱墩、抬墩和耍墩方面,雕工精细、内涵丰富,从各个镂雕与浮雕反映了当年房屋主人的追求与理想,反映了荥经一代民族资本家的思想,也反映了我国忠孝礼仪、福、禄、寿、禧等博大精深的文化内涵。该民居为研究明代木结构穿斗式建筑特点提供了重要的实物资料,具有较高的文物价值。

社会价值

姜家大院中保留着清代时期的“裕国兴家”匾。裕国兴家相铺相成,这正是恢弘千年茶马古道的精髓。

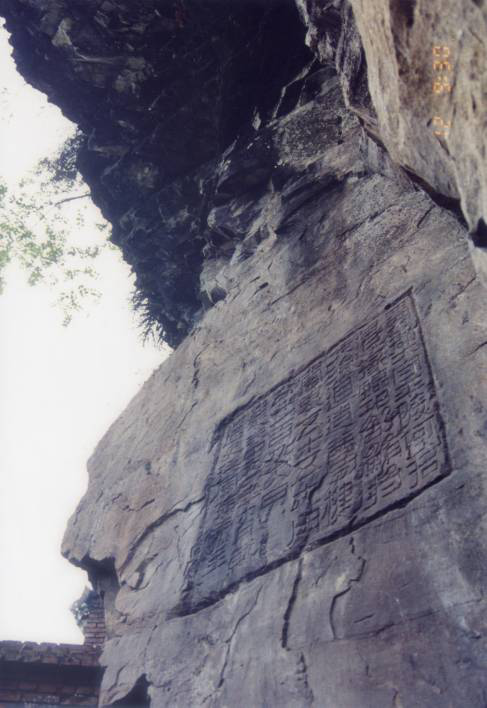

何君尊楗阁刻石(国保)

《何君尊楗阁刻石》位于荥经县城西十四公里(108国道2440公里)的烈士乡冯家村钻山洞荥河南岸陡峭崖壁上。刻石镌于高约350厘米,宽约150厘米的页岩自然断面上,上面岩石呈伞状向前伸出约2米,形如屋顶,有效地保护了刻石免遭日晒雨淋。刻石四周随字体变化凿成一不规则梯形,高65厘米,上宽73厘米,下宽76厘米。全文共52字,排列7行,随字形简繁,任意结体,每行7字、9字不等。刻文:“蜀郡太守平陵何君,遣掾临邛舒鲔,将徒治道,造尊楗阁,袤五十五丈。用功千一百九十八日。建武中元二年六月就。道史任云、陈春主。”字迹清晰完整,最大字径宽9厘米,高约13厘米。书法风格极具早期汉隶典型特征。结体宽博、横平竖直,波磔不显,古朴率直,中锋用笔,以篆作隶,变圆为方,削繁就简。其章法错落参差,洒脱大度,反映了由篆及隶的演变过程。

《何君尊楗阁刻石》最早见于宋代洪适《隶释》记录,全文记载与刻石完全相同。洪氏记:“蜀郡太守何君阁道碑,字法方劲,古意有余,如瞻冠章,甫而衣缝掖者,使人起敬不暇。虽败笔成冢,未易窥其藩篱也。”洪氏《碑氏》:“其文7行,字数不等,或六字或九字。宋代晏袤评《开通褒斜道刻石》:书法奇劲,古意有余,与《蜀郡太守何君阁道碑》体势相若,今《何君碑》不传。”《字源》证此碑在雅州。《墨宝》记:“此碑出于绍兴辛未年(公元1151年)在荥经县,以适邛笮之路也。”清代冯晏海《金石索》据《古刻丛钞》记载有《何君阁道碑》拓本。康有为《广艺舟双揖》对该碑盛赞有余。据民国十七年版《荥经县志》载:“荥经举人汪元藻《重修何君阁道碑跋》:原刻石失传久矣,原碑在明季为巡按吴某取去。他本人请在成都知名书法家沈鹤子据《金石索》临摹刻碑立于原荥经中学内。近代邓少琴《益部汉隶集录》据沈氏临本双钩图录,后之编录碑刻者已误传为汉隶真迹。《何君尊楗阁刻石》的发现,佐证了宋代史书的记载,纠正了后期碑刻志书的误记。

《何君尊楗阁刻石》的发现为“南方丝绸之路”提供了非常难得的资料。同时也为“牦牛道”荥经段路线找到了实物证据,推翻了以往史学界的不实记载。

新添站(省保)

茶马古道新添站位于雅安市荥经县新添乡新添村,新添段茶马古道由驿站和驿道两部分组成,驿站位于场街中部,古道东西走向,现残存古道长约300米。新添场原有多处驿站,现存较好驿站有两处,分别为兴盛店和中和店。

新添站兴盛店驿站坐东向西,建筑占地面积约为720平方米,临街面(西立面)面阔约10.20米,整个驿站通长约为48.50米,东立面面阔约为21.40米。驿站为川西风格穿逗悬山木结构建筑,驿站为二进院落布局,共三个天井(分别为一进天井、二井天井、栓马房天井)。中和店为两进四合院布局,穿斗式排架结构,悬山顶小青瓦屋面,坐东朝西、占地面积约567平方米。

历史价值

驿站在我国古代运输中有着重要的地位和作用,我国古代驿站各朝代虽形式有别,名称有异,但是组织严密,等级分明,手续完备是相近的。封建君主是依靠这些驿站维持着信息采集、指令发布与反馈,以达到封建统治控制目标的实现。由于当时历史条件的限制,科学技术发展的水平局限,其速度与数量与今无法相比,但就其组织的严密程度,运输信息系统的覆盖水平也不亚于现代通讯运输。新添站见证了茶马古道的兴衰,新添站建筑本体蕴含着雅安地区穿逗悬山木结构民居的发展和变迁的重要历史信息,具有一定的历史价值。

艺术价值

新添站整体布局科学严谨,造型美观大方,左右厢房基本对称,现存木质格窗比例匀称,其现存竹编夹泥墙表面印刻雕花尤为精美,二进天井木制镂空吊瓜雕刻做工精细,具有一定的艺术价值。

科学价值

新添站房屋主体保存较好,为我们研究雅安地区明清时期民居建筑形制、建筑工艺和设计理念提供了宝贵的实物例证,具有一定的科学价值。

社会价值

四川茶马古道(雅安段)起于秦汉,盛于唐。一条途径名山、雅安、荥经、汉源至凉山(古旄牛道);一条途径芦山、天全、雅安、荥经、汉源至康定和天全翻越二郎山至康定化林坪(茶马古道)。雅安市区域早在商周时期,由于文化交流及民族迁徙等原因,便已形成了一条北通中原,南及南亚的古道。从唐宋至清代是古代四川境内段联系西南夷、吐蕃诸民族的重要交通要道。也是我国西南地区与东亚、南亚、中亚,以及西亚各国经济文化交流的国际通道。西南丝绸古道的开通,大大促进了蜀地经济的发展,而雅安段古道便是其中较为重要的一段。新添站这一历史实物,已成为展示茶马古道荥经段历史文化和历史建筑较为重要的窗口,有一定的社会影响力,具有一定的社会价值。